Trackenstein - Dracontium

Mit dem Drachen wurden die verschiedensten Fossilien in Verbindung gebracht: Ammoniten, Haizähne, versteinerte

Hirnkorallen. Die Knochen von Höhlenbären wurden oft als Drachenknochen gedeutet. Manche Höhle hat davon

ihren Namen (z.B. das Drachenloch bei Vättis [Schweiz] oder die Drachenhöhle bei Mixnitz [Steiermark]).

Ammoniten wurden als Drachenstein in den Melkeimer gelegt, um Erkrankungen des Euters, aber auch Behexung des Viehs zu verhindern.

Eine andere Art von Drachenstein beschreibt KONRAD VON MEGENBERG in seinem "Buch der Natur" (1350):

|

Trachenstein / den nimpt mann auß eines trachenhirn / unnd zeucht mann in nit auß eins lebendigen trachenhirn / so

ist er nit edel. Die künen mann schleichent über die trachen da sie liegen / und schlatzen in das hirn entzwey / und

dieweil sie zabeln so ziehen sie im das hirn herauss. Man spricht der stein sei gut wider die vergifftent thier

und widersteh dem vergifft trefftiglich. Die stein seind durchsichtig. |

|

Es handelt sich dabei zumeist um fossile Hirnkorallen, deren Oberfläche zahlreiche Windungen zeigt und somit einem

Gehirn ähnlich ist.

Der Luzerner Drachenstein

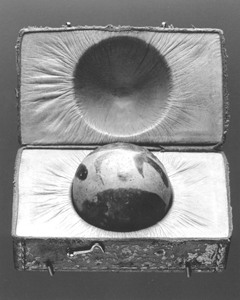

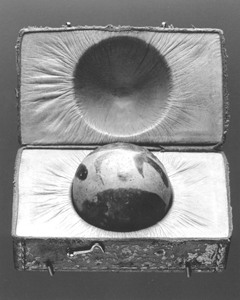

Berühmtheit erlangte der Drachenstein vom Pilatus (Schweiz). Ein Bauer beobachtete an einem schwülen

Sommertag im Jahre 1420 in der Gegend von Rothenburg bei Luzern einen vom Rigi zum Pilatus fliegenden Drachen. Vor Hitze und

Gestank fiel er in Ohnmacht. Als er wieder erwachte fand er einen runden Stein, der in geronnenes Blut eingeschlossen war.

|

|

Der Drachenstein wurde bald als wundersam heilkräftig erkannt, insbesondere gegen Pest, Ruhr und Blutfluss bei Mann und Frau.

Doch er sollte nicht in der Familie des Finders bleiben: 1509 verkaufte ihn der Enkel aus Geldnot an Martin Schriber, einen

Bader aus Biberach, der sich in Luzern als Wundarzt niedergelassen hatte. Dieser Besitzerwechsel wurde sogar urkundlich

festgehalten! Martin Schriber verstand es, die Leichtgläubigkeit des Volkes auszunutzen. Im Jahre 1523 liess er sich

vom Schultheiss und Rat der Stadt Luzern die wundersame Herkunft und Heilkraft des Drachensteins bestätigen.

Im Laufe der Zeit gelangte der Stein in den Besitz mehrerer angesehener Luzerner Familien. Schliesslich wurde der Drachenstein 1929

an den Kanton Luzern verkauft - seither ist er in Staatsbesitz. Zunächst war er (als Leihgabe) eine der Attraktionen im

Pharmaziehistorischen Museum zu Basel. Seit 1978 ist der Stein im Natur-Museum Luzern ausgestellt.

|

Es handelt sich

wahrscheinlich um eine Kieselkonkretion, die (vermutlich von Martin Schriber)

bearbeitet und braun bemalt wurde, oder um eine gebrannte Tonkugel. Auffallend ist, daß die Bemalung Stellen

leicht erhöhter Radioaktivität umschließt.

Quellen

- Abel O. (1939): Vorzeitliche Tierreste im Deutschen Mythus, Brauchtum und Volksglauben. - 304 S., Jena (Gustav Fischer).

- Barmettler, L. (1986): Der Luzerner Drachenstein. - unveröff. Seminararbeit.

- Herger, P. (2002): Die historischen Hintergründe zum Luzerner Drachenstein. - publiziert im Internet.

- Lutz, A. (1956): Mondmilch und Drachenstein. Pharmazie- und Kulturhistorisches vom Pilatus. - Schweiz. Apotheker-Zeitung, 94, 750 - 758.

- Rätsch, Ch. & Guhr, A. (1989): Lexikon der Zaubersteine aus ethnologischer Sicht. - 204 S., Graz (Akademische Druck- u. Verlagsanstalt).

[ Auswahl | Home ]

© MCMXCVII / MMIII by J. Georg Friebe

Erstellt am 22.09.1997

Aktuelle Version 11.01.2003

|